Tool-Entscheidungen in der Praxis: Warum wir in Projekten auf GitLab setzen – und wann nicht

Softwareentwicklung passiert selten isoliert, schon gar nicht in unseren Projekten bei PROTOS. Wir arbeiten in cross-funktionalen Teams, verteilt und oft parallel am selben Code. Das bedeutet: wir brauchen Werkzeuge, die Teamarbeit, Sicherheit und Geschwindigkeit unterstützen.

Eine der Plattformen, die wir dabei besonders häufig einsetzen, ist GitLab. Aber GitLab ist für uns kein Selbstzweck – wir arbeiten genauso mit Azure DevOps oder GitHub Enterprise, je nach Projekt und Anforderungen. Die Frage lautet daher nie: „Nutzen wir GitLab?“, sondern vielmehr: „Wann ist GitLab die beste Wahl und warum?“

Praxisbeispiel aus unseren Projekten

In einem aktuellen Kundenprojekt stand die Entscheidung zwischen Azure DevOps und GitLab an. Für Azure DevOps sprach, dass die Konzernlizenzen bereits vorhanden waren. Zudem ließ es sich nahtlos in die Microsoft-Landschaft integrieren. Auf der anderen Seite bot GitLab die Möglichkeit, CI/CD-Pipelines mit hoher Geschwindigkeit aufzubauen, inklusive Security-Checks, Container-Builds und Kubernetes-Deployments.

Gemeinsam mit dem Kunden entschieden wir uns für GitLab, da die Pipeline-Laufzeiten für die Time-to-Market entscheidend waren. Zusätzlich war der Betrieb in einer Private Cloud gefordert, was sich mit GitLab Self-Managed problemlos umsetzen ließ. Durch wiederverwendbare Pipeline-Templates konnten wir außerdem Entwicklungsprozesse standardisieren und nachhaltig beschleunigen.

Technische Einblicke: Was uns GitLab im Alltag bringt

Das zuvor beschriebene Praxisbeispiel zeigt, warum wir uns in bestimmten Projekten für GitLab entscheiden. Noch interessanter wird es, wenn man genauer hinschaut, wie wir die Plattform konkret nutzen und welche technischen Vorteile sich daraus ergeben.

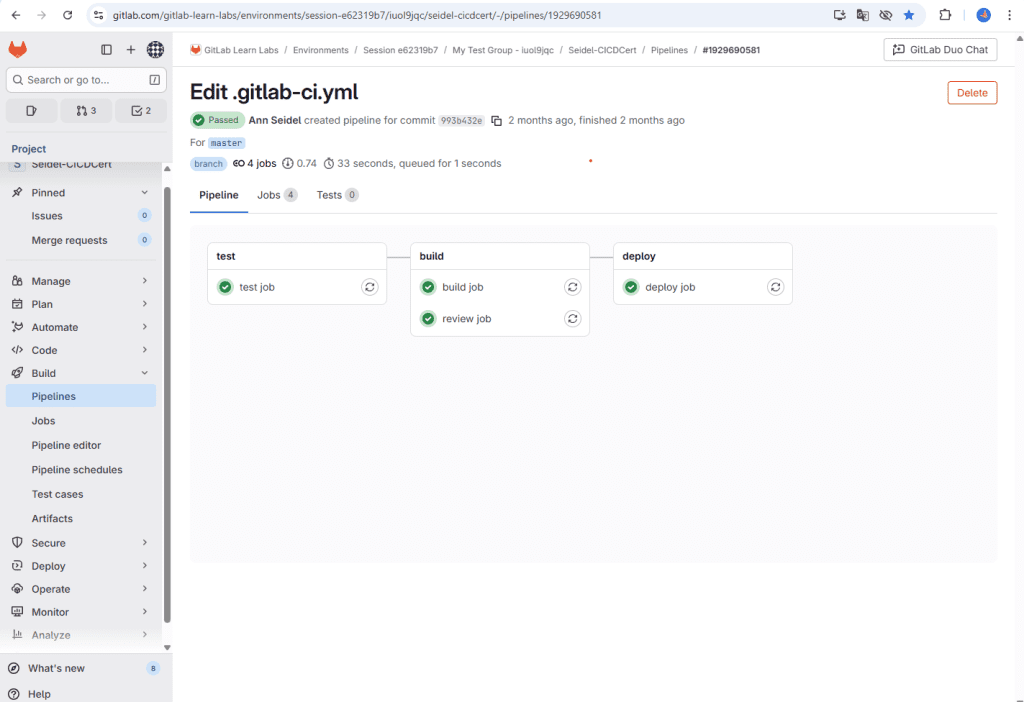

Bei der Entwicklung einer REST-API laufen unsere Pipelines über mehrere Stages:

- Build & Test: Unit- und Integrationstests, statische Code-Analyse.

- Security: Container-Scanning und Dependency-Checks.

- Deploy: automatisiertes Rollout in Kubernetes (Staging, später Production).

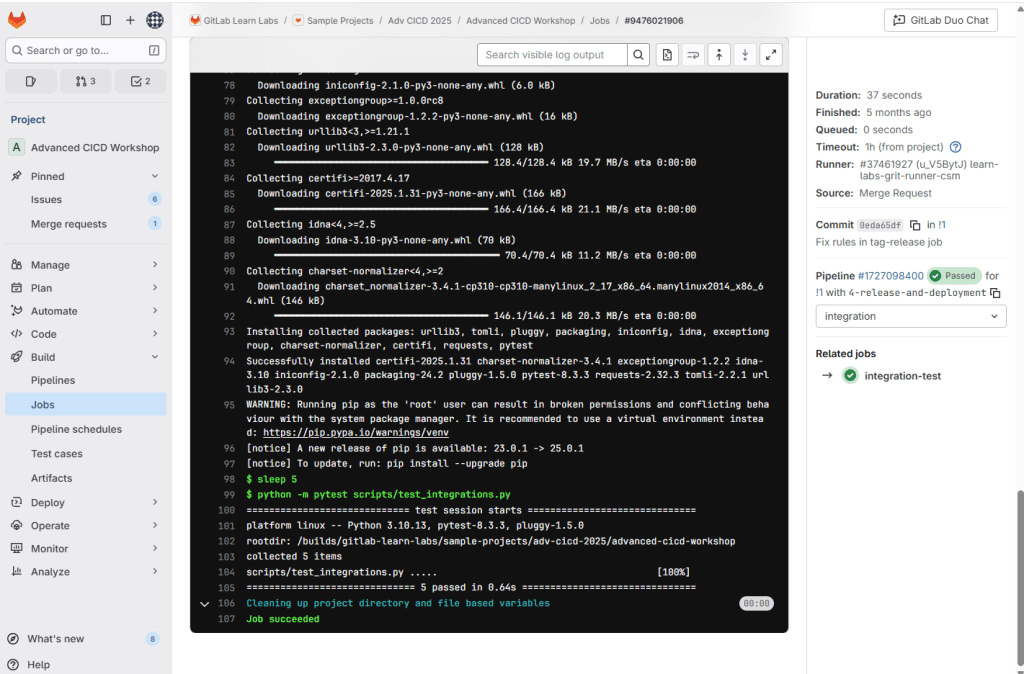

Durch gezieltes Caching (z. B. Dependencies) konnten wir die Laufzeiten um 40 % reduzieren. Außerdem nutzen wir dynamische Pipeline-Regeln, sodass bei reinen Doku-Änderungen kein kompletter Build läuft. Das spart Kosten und beschleunigt Feedback-Zyklen. Gerade diese Kombination aus Automatisierung, Sicherheit und Effizienz ist für uns im Projektalltag entscheidend.

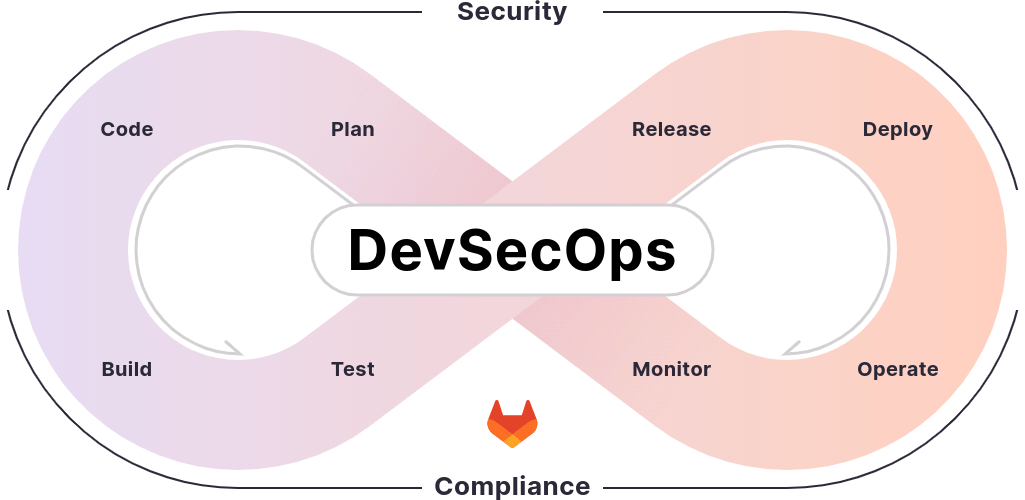

Was GitLab dabei für uns immer wieder auszeichnet: Es vereint den gesamten Softwareentwicklungszyklus in einem Tool – von Quellcodeverwaltung mit Anbindung an Ticketsysteme über CI/CD, Sicherheitsfunktionen bis hin zu Monitoring. Dadurch können sämtliche beteiligten Teams – von der Planung über die Entwicklung, IT-Betrieb und Security bis hin zu Business-Stakeholdern – auf einer gemeinsamen Plattform zusammenarbeiten. GitLab ermöglicht so eine End-to-End-Kollaboration in den Bereichen Planung, Entwicklung, Sicherheit, Bereitstellung und Überwachung.

Und wann wir nicht GitLab einsetzen

So wie wir uns in manchen Projekten bewusst für GitLab entscheiden, gibt es ebenso Situationen, in denen eine andere Plattform die bessere Wahl ist. Entscheidend ist nicht, welches Tool die meisten Features verspricht, sondern welches in die bestehenden Prozesse, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen des Kunden passt. Gerade in komplexen IT-Landschaften mit gewachsenen Strukturen ist es wichtig, die vorhandene Infrastruktur zu berücksichtigen und keine unnötige Parallelwelt aufzubauen.

Ein anschauliches Beispiel sind Unternehmen, die Azure DevOps konzernweit etabliert haben. Dort sind Prozesse, Berechtigungen und Integrationen tief in die Microsoft-Umgebung eingebettet, sodass ein Wechsel auf GitLab selten zusätzlichen Nutzen, sondern oft unnötigen Aufwand bedeuten würde. Es ist immer wieder unsere Aufgabe bei PROTOS, hier konkrete Abwägungen zu treffen, die das Projekt voranbringen.

Wir prüfen sorgfältig, welche Plattform im jeweiligen Projekt den größten Mehrwert bietet. Das kann GitLab sein, es kann aber genauso gut eine andere Lösung sein, wenn die Rahmenbedingungen dafür sprechen. Drei Aspekte sind für uns dabei besonders ausschlaggebend:

- Bestehende Infrastruktur: Welche Tools und Prozesse sind bereits tief verankert und sollten nicht künstlich dupliziert werden?

- Ökosystem und Integrationen: Wo entstehen durch die Wahl einer bestimmten Plattform Synergieeffekte, die dem Kunden echte Vorteile bringen?

- Betriebs- und Compliance-Anforderungen: Welche Vorgaben zu Hosting, Sicherheit oder regulatorischen Rahmenbedingungen müssen zwingend berücksichtigt werden?

Auf diese Weise stellen wir sicher, dass nicht das Tool im Vordergrund steht, sondern die Lösung, die für den Kunden langfristig am sinnvollsten ist.

Tipps im Umgang mit GitLab im DevOps-Alltag

Nachdem wir nun aufgezeigt haben, wann und warum wir GitLab in Projekten einsetzen, möchten wir den Blick auf die Praxis richten. Denn die wahre Stärke von GitLab zeigt sich nicht allein in der strategischen Entscheidung für die Plattform, sondern vor allem im täglichen Umgang damit. Hier sammeln sich schnell Erfahrungswerte, Best Practices – und auch die ein oder andere Stolperfalle. Im Folgenden teilen wir Tipps aus unserem Projektalltag, die euch helfen, GitLab effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

Typische Fehler – und wie man sie elegant vermeidet

Natürlich kann bei der Arbeit mit GitLab auch mal etwas schiefgehen. Hier ein paar häufige Stolperfallen aus dem Projektalltag – und wie ihr sie ganz einfach vermeidet:

Geheime Zugangsdaten versehentlich committed

Ein Klassiker: Passwörter oder API-Tokens landen im Repository. Das Entfernen solcher Daten aus der Git-Historie ist mühsam und fehleranfällig.

Unser Tipp: Secrets in eigenen Dateien mit sops verschlüsseln oder in einen Vault auslagern und einen Secret-Scanner aktivieren.

Direktes Arbeiten im main-Branch

Änderungen direkt im Hauptbranch erschweren die Zusammenarbeit, erhöhen das Risiko von Merge-Konflikten und können zu instabilen Deployments führen.

Unser Tipp: Nutzt konsequent Feature-Branches und Merge Requests. Schützt den main-Branch über die Repository-Einstellungen.

Langsame Pipelines durch fehlendes Caching

Ohne gezieltes Caching dauern Builds und Tests deutlich länger als nötig.

Unser Tipp: Nutzt cache:-Blöcke für häufig verwendete Abhängigkeiten wie node_modules, Composer oder Docker-Layer.

Wiederkehrende Jobs immer wieder kopiert

Das macht CI/CD-Konfigurationen unübersichtlich und schwer wartbar.

Unser Tipp: Lagert wiederkehrende Jobs (z. B. Tests, Linting, Security-Checks) in Templates aus und bindet sie mit include: ein.

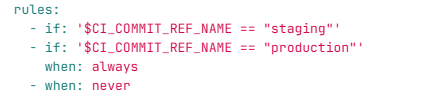

Unnötige Jobs bei kleinen Änderungen ausgeführt

Wenn bei Text- oder Doku-Änderungen trotzdem Linting oder Build läuft, ist das unnötiger Ressourcenverbrauch.

Unser Tipp: Mit rules: oder only:-Definitionen können bestimmte Jobs gezielt übersprungen werden – spart Zeit, Geld und Energie.

Effiziente GitLab-Hacks für den Projektalltag

Hier ein paar Best Practices, mit denen ihr eure Pipelines nicht nur schneller, sondern auch nachhaltiger gestalten könnt:

CI/CD-Caching gezielt nutzen

Mit cache:-Blöcken lassen sich z. B. node_modules, Composer-Dependencies oder Docker-Layer wiederverwenden – das verkürzt Pipeline-Laufzeiten oft um 30–70 %.

Templates für wiederkehrende Jobs einführen

Ob Tests, Code-Scans oder Security-Prüfungen – zentral gepflegte .yml-Templates machen eure CI/CD-Konfigurationen schlanker, übersichtlicher und leichter wartbar. Einbinden per include: spart Zeit und reduziert Fehler.

Jobs bei unkritischen Änderungen überspringen

Mit rules: oder only:-Kriterien können bestimmte Jobs (z. B. Linting bei Dokuänderungen) gezielt deaktiviert werden – das schont Ressourcen und verkürzt Wartezeiten.

Nur bauen, was sich ändert

Intelligente Build-Jobs erkennen, ob sich am relevanten Teil des Codes überhaupt etwas geändert hat. Nutzt dafür changes:-Angaben – besonders sinnvoll bei Mono-Repos.

Weitere Tipps rund um GitLab? Hier gibt es das GitLab Cheat Sheet zum freien Download.

Fazit: Strategische Entscheidung & Praxis

Die Wahl von GitLab ist für uns nie Selbstzweck, sondern das Ergebnis einer bewussten Entscheidung im Kontext der Kundenanforderungen. Strategisch überzeugt GitLab vor allem dort, wo Geschwindigkeit, flexible Integrationen und private Betriebsmodelle gefragt sind. Operativ entfaltet die Plattform dann ihre volle Stärke: ein integriertes Toolset für den gesamten Entwicklungszyklus – von Planung über CI/CD bis hin zu Security und Monitoring.

Gerade in diesem Zusammenspiel liegt der Mehrwert: Während GitLab auf strategischer Ebene Time-to-Market und Compliance-Anforderungen adressiert, ermöglicht es im Alltag effiziente, sichere und nachhaltige Entwicklungsprozesse. Mit gezieltem Caching, dynamischen Regeln oder wiederverwendbaren Templates lassen sich Pipelines schlanker und schneller gestalten – und genau diese Erfahrungen geben wir in Form unserer Tipps gerne weiter.

Am Ende geht es also nicht darum, GitLab pauschal als das „bessere“ Tool darzustellen, sondern darum, den größtmöglichen Nutzen für jedes Projekt herauszuholen – durch die richtige Plattformwahl und den praktischen Feinschliff im täglichen Einsatz.

👨💻 Du möchtest mehr darüber erfahren, wie wir bei PROTOS mit GitLab Kundenprojekte voranbringen? Oder suchst nach einem Umfeld, in dem deine Ideen nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt werden? Dann schau auf unserer Karriereseite vorbei – wir freuen uns auf dich!